클래식이야기

- 2017-11-27

[리뷰] 스투디움과 푼크툼은 양립한다, KBS교향악단 제723회 정기연주회

- FILE DOWNLOAD :

[리뷰] 스투디움과 푼크툼은 양립한다, KBS교향악단 제723회 정기연주회

[위드인뉴스 권고든의 곧은 클래식]

프랑스의 구조주의 철학자이자 비평가인 롤랑 바르트(Roland Barthes)가 일련의 사진 예술의 관한 책에 등장하는 ‘스투디움’(studium)이란 개념이 있다. 사진을 볼 때 사회적으로 공유되는 공통된 느낌을 갖는 것, 작가가 의도한 바를 관객이 작가와 동일하게 느끼는 것을 뜻한다. 바르트는 반대의 개념으로 ‘푼크툼’(punctum)을 내세우기도 했는데 관객이 자신의 개인적인 경험에 비추어 지극히 개인적으로 작품을 받아들이는 것을 말한다.

요엘 레비(Yoel Levi)는 스투디움이란 개념에 입각해 음악을 해석하는 듯하다. 좀처럼 흥분하지 않고 최대한 객관적인 시각에서 음악을 해석하고 연주하려 하기 때문이다. 그가 객관적인 시각을 유지하는 방법은 악보에 집중하는 것이다. 그래서 레비의 음악은 자극적인 맛이 덜하고 너무 정석만 따른다는 인상이 있는 것도 사실이다. “어떤 이는 이것이 나폴레옹을 가리키는 것이라 하지만 내게 있어 이것은 단지 알레그로 콘 브리오(빠르고 씩씩하게)일 뿐이다”던 토스카니니(Arturo Toscanini)의 말이 생각나는 대목이다.

그렇다면 이토록 객관적인 지휘자가 지극히 개인적인 작곡가의 작품과 만난다면 과연 어떤 음악이 탄생할까?

▲요엘 레비는 슈트라우스의 개인적인 음악을 객관적인 시각으로 해석했다. (사진: KBS교향악단)

객관주의가 개인사적 관심을 만나다

독일음악의 관점에서 보자면 19세기는 영웅의 시대였다. 1804년 베토벤이 교향곡 3번 <영웅>을 발표한 이후 슈만, 브람스 등 수많은 작곡가가 나름의 방법으로 영웅을 그려냈다. 1899년 초연이 이뤄진 리하르트 슈트라우스의 <영웅의 생애>는 영웅의 시대 마지막에 찍는 방점과도 같았다.

슈트라우스는 영웅에 관심이 많았다. <돈 후안> <돈 키호테> <차라투스투라는 이렇게 말했다> 등의 작품은 모두 영웅과 관련됐다. 그중에서도 <영웅의 생애>가 더욱 특별한 것은 이 작품이 유례없이 개인적이라는 데 있다. 베토벤이 교향곡 3번을 나폴레옹에게 헌정하려 했던 것과는 상반된 모습이다. 실제로 슈트라우스는 “나는 알렉산더 대왕이나 나폴레옹 못지않게 나 자신에게 흥미를 느낀다”고 친구인 소설가 로맹 롤랑에게 말한 적이 있다.

이토록 개인적인 시각에서 쓰인 작품을 객관적인 시각으로 풀어내는 게 옳을까? 작품의 핵심을 비켜가는 건 아닐까? 하는 생각이 드는 건 어쩌면 당연한 일인지도 모른다. 어쩌면 레비도 이번 연주에서만은 객관적인 시각의 스투디움에서 벗어나 개인적인 경험에 비춰 푼크툼의 세계로 발을 들일지도 모르는 일이었다.

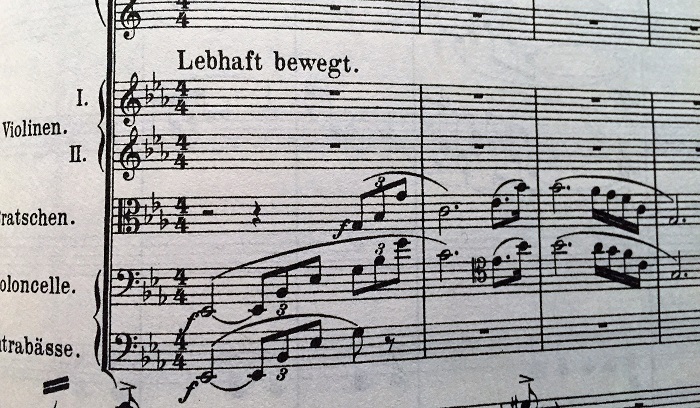

하지만 레비는 <영웅의 생애>를 여전히 객관적인 시각에서 펼치기로 했다. 서주 없이 등장하는 주제는 첼로와 콘트라베이스에 의해 쾌활하게(Lebhaft) 또 묵직하게 펼쳐졌다. 레비는 이날 연주에서 9대의 콘트라베이스를 동원했다. 연주가 이뤄진 예술의전당은 음향적으로 저음이 무대 밖으로 뻗어 나오기 힘든 특성을 가졌다. 그런데 슈트라우스의 음악에서 콘트라베이스는 화성의 일부분을 담당하는데 그치지 않고 다양한 목소리를 낸다. 레비가 9대의 콘트라베이스를 배치한 이유를 짐작할 수 있다. 이런 선택은 시작부터 효과를 발휘했다. 저음현의 묵직한 사운드가 무대를 가득 채웠다. 아울러 금관의 풍성한 울림 역시 사운드에 무게를 더했다. 하반기 KBS교향악단은 호른, 트럼본, 트럼펫 수석이 보강됐다. 이러한 효과는 정기연주회에서 바로 나타났다. 프로코피예프, 쇼스타코비치는 물론 슈트라우스의 오케스트레이션을 안정적으로 소화했다. 앞으로의 KBS교향악단의 연주를 기대케 하는 요소다.

악보를 살펴보면 슈트라우스는 제1부를 쾌활하게 연주하라고 지시했다. 그리고 바로 옆에 ‘bewegt’이란 단어를 적어 놨다. 격앙된 연주를 요구하는 것이다. 그런데 이 단어는 ‘격앙된’이란 뜻 말고도 ‘활동적인’이란 의미를 담고 있다. 레비는 이 단어를 정서적으로 ‘격앙된’ 이란 의미보단 ‘활동적’이란 의미로 해석하는 듯했다. 악보에 표시된 다이내믹과 아티큘레이션(articulation)을 최대한 활용해 생기를 부여하지만, 템포를 조절해 일부러 영웅적인 주제를 강조하지 않았다. 객관적인 시각을 그대로 유지하는 것이다.

인 템포(in tempo, 정확한 박자로)는 레비의 가장 큰 특징 중 하나다. 관습이나 유행은 전혀 상관없이 작곡가가 지시한 템포를 정확하게 지키는 레비의 연주는 어떤 면에서 현대적이다.

레비의 이러 해석은 어느 정도 설득력이 있는 선택이다. 슈트라우스는 말러, 라벨 등과 함께 오케스트라의 기능성을 최대한으로 이끌어낸 작곡가로 알려져 있다. 즉 악보의 복잡한 오케스트레이션을 무대에서 깔끔하게 재현하기만 해도 기본 이상의 연주로 평가받을 공산이 크다. 슈트라우스가 지극히 개인적인 철학의 작곡가이지만 객관주의자들과도 균형을 이루는 것은 이 때문이다. 하지만 레비의 객관적인 시각이 성공적인 연주로 귀결된 것은 단지 이 때문만은 아니다.

객관적이어서 더욱 개인적인

책을 읽을 때 여백은 단지 활자가 없는 부분이 아니다. 독자가 자신의 감상이나 생각을 정리할 수 있는 시각적 공간이다. 작가의 생각으로 너무 채워져 있으면 독자가 끼어들 틈이 없기 마련이다. 슈트라우스의 관현악에서 여백을 바라기는 쉽지 않다. 평자가 말하고자 하는 것은 정서적, 철학적 여백이다.

앞서 푼크툼의 개념을 설명했다. 개인적인 경험에 비춰 작품을 개인적으로 받아들이는 것이다. 그런데 만약 작품에서 작가의 주장이 너무 강하다면 관객은 개인화의 과정에서 어려움을 겪을 수 있다. 설치미술이나 무대미술에서 장식을 최소화하고 여백을 강조하는 것은 작품 속으로 관객을 하려는 시도다. 물론 음악은 연주에 관객이 참여하기 어려운 게 사실이다. 하지만 정서적인 면을 객관화 할 경우 그 여백을 관객들은 자신의 경험이나 감상 등으로 채워 넣는 능동적인 반응은 훨씬 강하게 끌어 낼 수 있다. 가장 객관적인 연주가 가장 개인적인 감상을 낳을 수 있다는 의미다.

하지만 여전히 많은 애호가들이 슈트라우스에 있어 카라얀(Herbert von Karajan)이나 틸레만(Christian Thielemann)의 낭만적인 연주를 선호한다는 점에서 레비의 객관주의는 다소 심한 연주로 받아들일 가능성이 농후한 게 사실이다. 슈트라우스의 관현악적 화려함도 극적인 연출과 만났을 때 더 큰 효과를 발휘한다. 그럼에도 레비의 해석이 의미를 지니고 다가오는 것은 관객이 정서적 여백을 채웠을 때 느낄 여운 때문이다.

▲미도리는 내면을 파고드는 연주를 선보였다. (사진: KBS교향악단)

내면을 향하는 미도리의 시선

10대의 미도리를 기억하는 애호가라면 단연코 폭발적인 연주를 떠올릴 것이다. 86년 탱글우드 축제에서 번스타인의 지휘로 번스타인의 <세레나데>를 연주하는 중에 두 번이 현이 끊어진 사건은 여전히 회자될 정도다.

그런 미도리의 폭발력도 이젠 누그러졌다. 그런데 온몸을 음악에 부딪치듯 하는 연주 모습도 여전하다. 그래서 맥락을 생략한 채 감상하면 그의 연주 모습은 과도해 보이는 게 사실이다. 미도리의 에너지는 여전하다. 엄밀히 말하면 그의 폭발력이 누그러진 게 아니다. 다만 에너지의 흐름이 외보에서 내부로 바뀌었을 뿐이다. 다시 말해 외부로 발산하는 연주에서 내면을 파고드는 스타일로 방향이 튼 것이다.

미도리의 내면을 파고드는 스타일은 시벨리우스와 좋은 조합을 이룬다. 시벨리우스는 연주회 2부에서 연주한 슈트라우스와 같은 시대의 음악가이지만 음악의 방향성은 전혀 달랐다. 슈트라우스가 대규모 관현악의 화려함을 강조한 반면 시벨리우스는 음악을 단순화시킴으로 여백을 두는 쪽이다. 미도리는 작곡가의 모든 음악적 지시를 지키려는 듯 보였다. 스쳐지나가는 8분 음표 하나도 그저 흘려보내는 법이 없었다.

시벨리우스의 <바이올린 협주곡>을 바라보는 미도리와 레비의 시각은 다소 차이를 보였다. 미도리는 폭발적 에너지를 내면으로 흐름의 방향을 바꿨을 뿐 그 뜨거움은 여전했다. 열정적이었다. 반면 지휘를 맡은 레비는 여전히 객관적인 시각으로 감정에 휩쓸리지 않는 해석을 선보였다. 그래서 겉으로만 본다면 솔리스트인 미도리가 열정적으로 연주를 이끌어 나가고 레비와 KBS교향악단이 반주에 그친 듯한 인상을 줄 수 있다. 하지만 자세히 들여다보면 솔리스트와 지휘자의 시각차이로 발생되는 재밌는 부분을 발견할 수 있다.

먼저 오케스트라 바이올린의 여린 음형으로 시작하는 도입부는 ‘조금 빠르게’(allegro moderato) 연주도록 돼있다. 4개의 16분 음표가 물결치는 듯 음악을 만들어내는데 템포가 느리다면 이런 효과는 생기를 잃기 일쑤다. 레비가 다소 빠르게 템포를 설정한 건 이런 이유다. 그런데 제4마디부터는 다소 여유를 두고 연주하기 시작했다. 레비가 솔리스트인 미도리와 논의 끝에 정한 템포일 것이다. 미도리는 작음 음표 하나하나를 놓치지 않고 싶어 했다. 이런 연주는 템포가 빨라지면 부담이 커진다. 그래서 아무래도 다소 느린 템포를 안정적으로 느낀다. 그런데 이런 디테일에 신경을 쏟다 보면 큰 흐름을 놓치고 연주가 어색해질 여지가 있다. 그러나 미도리는 이런 부분에서 크게 신경을 쓰지 않는 듯했다. 레비가 미도리의 리스크를 상쇄시킨 까닭이다.

미도리는 뜨거운 감성의 소유자다. 레비는 냉철한 지성을 지녔다. 서로 존중하고 대화를 충분히 나눈다면 이상적인 조합일 수 있다. 이날의 연주가 그랬다.

KBS교향악단 제723회 정기연주회

일시·장소: 10월 13일 예술의전당 콘서트홀

지휘: 요엘 레비

협연: 미도리

연주: KBS교향악단

프로그램

힌데미트: 폰 베버 주제에 의한 교향적 변용

시벨리우스: 바이올린 협주곡 D단조 op. 47

슈트라우스, R.: 영웅의 생애 op. 40

원문 출처: http://www.withinnews.co.kr/news/view.html?section=148&category=149&page=2&no=13329